일본의 무역 적자 규모가 또 사상 최대 기록을 갈아치웠다. 지난달에는 사상 처음으로 2조엔을 돌파했다. 무역수지 적자 기조가 굳어지면서 아베노믹스(아베 총리 경제의 정책)는 또 다른 난관을 맞았다. 전문가들은 일본의 무역수지 악화가 ‘경상수지 적자 악화→쌍둥이 적자 발생→국채 수요 감소→장기 국채 금리 상승→재정 부담 악화’라는 악순환에 빠질 수 있다고 경고한다.

20일 재무성에 따르면, 1월 일본의 무역수지는 전달보다 2배 넘게 늘어난 2조7899억엔의 적자를 기록했다. 비교 가능한 통계가 작성된 1979년 이후 가장 큰 규모로, 19개월 연속 적자를 기록했다. ‘설날 영향’을 감안해야 한다지만 적자 규모가 1년 전보다 1조엔이 더 커졌다. 시장 예상치였던 2조5000억엔 적자보다도 더 많다.

전망도 밝지 않다. 지난달 일본경제연구센터가 일본 경제 전문가 40명을 대상으로 벌인 설문조사에서 응답자의 55%(22명)가 “수년 내 흑자 전환이 불가능하다”고 답했다. ‘내년 7~9월 흑자 전환 예상’(1명) ‘내년 10~12월 이후 예상’(17명)이라는 응답을 합친 것보다 많았다. 전문가들은 일본의 무역적자가 고착될 가능성이 크다고 본다. 이유는 크게 세 가지다.

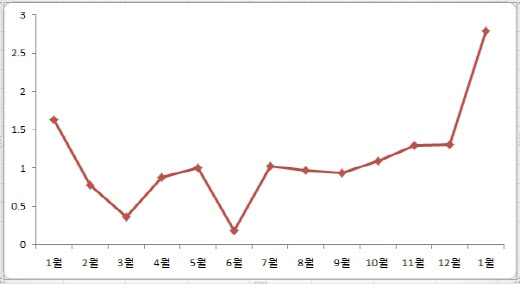

- ▲ 최근 1년간 일본 무역수지 적자 규모 /자료: 일본 재무성

① 후쿠시마 원전사태 이후 에너지 수입 비용 급증

일본 무역수지 악화의 주된 원인은 에너지 수입 비용 상승이다. 지난해 일본의 에너지 수입비용은 2000년~2009년의 10년 평균보다 13조2000엔이나 더 많았다. 지난달에도 일본의 천연가스(LNG)와 원유의 수입비용은 1년 전보다 각각 21%, 28%씩 증가한 것으로 집계됐다.

2011년 후쿠시마(福島) 원전 사태 이후 주요 원전들이 가동을 멈춘 게 결정적인 영향을 미쳤다. 자국 내 에너지 산업의 해외 의존도가 높기 때문이다. 일본 경제산업성에 따르면, 일본의 에너지 자급률은 19%로 중국(91%), 미국(78%), 인도(75%), 영국(73%), 프랑스(52%), 독일(40%) 등 주요 선진국과 비교해 매우 낮다.

2011년 기준 일본의 원자력 발전은 자급자족하는 에너지의 78%를 차지했다. 아베 총리가 거센 정치적 반대를 무릅쓰고 ‘원전 재가동’을 주요 정책으로 내건 것도 이런 이유에서다. 최근 미국의 극심한 한파 영향으로 천연가스 값이 5년 만에 최고치로 올라서고, 국제 원유 가격이 100달러를 돌파하는 등 원자재 값이 오름세로 돌아선 것도 향후 일본 무역수지에 부담이 될 것으로 보인다.

② 기업들의 해외 진출 러쉬

일본 기업들이 2000년대 초반 해외 공장 설립에 나서면서 전통적인 고환율 정책이 잘 먹히지 않고 있다.

90년대 20% 대에서 머물던 일본 기업들의 해외 생산 비율은 글로벌 금융위기 이후 30%를 돌파한 상태다. 오히려 일본 기업의 현지 법인으로부터 제품을 역수입하는 게 늘어나면서 무역수지에 부담을 주고 있다. 일본의 역수입 비율은 90년대 5~8% 사이에서 머물렀지만, 2000년대 후반 들어 10%를 넘나들고 있다.

일본 경제 관료와 아베노믹스를 지지하는 경제 전문가들은 ‘J커브 효과’라는 이론을 내세운다. 통화가치가 떨어져도 수출은 곧바로 늘어나지 않고 수입액은 바로 증가해 무역수지 적자 규모가 일시적으로 늘어난다는 설명이다. 이들은 일본의 무역수지가 흑자로 돌아서기까지는 수개월이 넘게 걸리기 때문에 시간을 두고 보면 수출이 늘어날 것이라고 주장한다.

하지만 산업구조가 복잡다단해지면서 수출 경쟁력을 높이기 위해 엔화 가치를 낮추는 고환율 정책은 오히려 수입이 수출을 앞지르는 부메랑으로 돌아오고 있다.

③ 전자왕국의 몰락…스마트폰 절반은 수입품

지난 세기 일본의 수출 효자품목이었던 전자 제품의 경쟁력이 떨어졌다는 점도 수출 약세의 또 다른 이유다. 가격이 아무리 싸져도 결국 소비자들이 사지 않으면 아무런 의미가 없기 때문이다.

대표적인 사례가 스마트폰이다. 핸드폰, 전화기, 스마트폰 등의 제품을 합산한 ‘정보통신기기’ 부문의 수입품 비중은 90년대 후반 10%에서 지난해 48%까지 치솟았다. 일본 소비자들이 쓰는 핸드폰의 절반이 수입품이라는 얘기다.

수출 회복을 주도하기는커녕 소니와 파나소닉 등 일본의 간판 전자 기업들은 부분 매각과 대규모 인원 감축을 포함한 강도 높은 구조조정을 단행해야 하는 처지에 놓여 있다.

지난달 수치만 살펴봐도, 자동차의 수출(물량기준)은 전년동기대비 0.9% 줄어든 반면, TV(-29%), 영상기록·재생기기(-11%), 반도체 관련 상품(-4%) 같은 전자제품의 수출은 훨씬 더 많이 떨어졌다.

'일본' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 日本三大 벚꽃 名所 (1) - 吉野山 벚꽃 (0) | 2014.04.06 |

|---|---|

| [스크랩] 日本 三大 벚꽃 나무 (0) | 2014.04.05 |

| [스크랩] 長良川艶歌 - 등려군 (0) | 2014.02.16 |

| 한일의 문화적차이...법이먼저인가? 도덕이 먼저인가? (0) | 2014.02.08 |

| [스크랩] 世界一周 - 日本 立山 눈 협곡 (0) | 2014.01.29 |