[세계에 심는 '코리아 스탠더드'] [5]

3년 전 새마을운동 도입… 진입로·농수로 갖추고

2모작·3모작 연이어 성공… 몽골·네팔·콩고 등 확산

얼마 전 캄보디아의 수도 프놈펜에서 남동쪽으로 70㎞쯤 떨어진 프레이벵주(州) 쁘라사닷군(郡) 캄퐁트날 마을. 베트남으로 연결되는 1번 국도에서 빠져나와 마을 진입로로 들어서자 탁 트인 넓은 들판이 나왔다. 수확이 끝난 빈 논에는 소들이 한가롭게 풀을 뜯고, 농부들은 세 번째 벼농사를 준비하려고 뙤약볕 아래에서 펌프로 물대기 작업을 하고 있었다. 마을 입구 공동창고 앞에는 갓 수확한 쌀이 담긴 포대가 수북이 쌓여 있었다.이 마을 촌장인 콕 사보른(53)씨는 "이 모든 게 2년 전만 해도 생각할 수 없었던 기적"이라고 했다. 그러면서 자기 집 거실 벽을 가리켰다. 캄보디아 국기와 함께 초록색 깃발이 나란히 걸려 있다. 세 잎사귀 새싹과 '새·마·을'이라는 하얀색 한글이 선명했다.

◆캄보디아를 바꾸는 새마을운동

일제 강점기와 전쟁을 겪은 한국이 세계적으로 드물게 '산업화의 기적'을 일궈낸 성공비결 중 하나로 꼽히는 새마을운동이 캄보디아에서 꽃을 피우고 있다.

주민 1000여명이 모여 사는 캄퐁트날 마을은 2년 전만 해도 캄보디아에서도 가장 가난한 농촌 마을 중 하나였다. 마을 진입로는 포장이 안 돼 우기(雨期)만 되면 외부와 격리되기 일쑤였다. 유량이 풍부한 메콩강 지류(支流)가 마을 옆을 흐르는데도 농수로는 관리가 제대로 안 돼 건기(乾期)에는 늘 말라붙어 있었다. 정미시설과 유통망도 부족해 농사를 지어도 내다 팔 곳이 마땅치 않았다. 때문에 서너 달이면 벼가 다 자라는 열대 몬순기후인데도 이 마을 사람들은 2모작조차 해본 적이 없었다. 5월에서 8월까지 딱 한 번 농사를 지을 뿐 나머지 기간은 도박 등으로 세월을 보냈다. 가구당 평균 1헥타르의 땅을 경작하면서 2.2t의 벼를 수확해 벌어들이는 250달러가 1년 소득의 전부였다. 다른 캄보디아 농민들과 마찬가지로 캄퐁트날 사람들은 대물림된 궁핍과 빈곤에 익숙해진 채 내일이 없는 삶을 살았다.

진입로와 농수로가 갖춰지자 캄퐁트날 사람들은 재작년 처음으로 2모작을 시작했다. 생산량과 소득이 늘자 '달라질 수 있다'는 자신감이 붙었다. 지난해 8월에는 베트남 전기회사에 신청해 마을로 전기를 끌어왔다. 휘발유를 쓸 때 헥타르당 60만 리엘(약 150달러)이나 들었던 농사용 펌프 연료비 부담이 전기를 쓰면서 24만~26만 리엘로 낮아졌다. 집집마다 처음으로 형광등과 TV, 선풍기, 밥솥 같은 중고 전기제품이 들어왔다.

올해부터 3모작을 시작한 캄퐁트날 마을 사람들의 다음 목표는 더 야심 차다. 늘어난 소득 중 일부로 마을 기금을 조성하는 것이다. 콕 촌장은 "전에는 돈이 없고 은행에서도 돈을 빌려주지 않아 볍씨 사기도 힘들었다"며 "마을 기금이 생겨 누구든 쉽게 돈을 빌린 뒤 농사를 지어서 갚을 수 있게 되면 더 빨리 가난에서 탈출할 수 있을 것"이라고 했다.

- ▲ 한국의 새마을운동이 캄보디아에 처음 보급된 2007년, 캄퐁트날 마을 주민들이‘새마을’깃발 아래서 길이 2700m, 폭 3m의 진입로를 만들고 있다. 이 마을 주민들에겐 과거에서 벗어나 미래로 나아가는 길이 됐다. /새마을운동중앙회 제공

고 박정희 대통령이 한국을 먹여 살리려고 1970년에 도입한 대표적 개발모델이 새마을운동이었다.

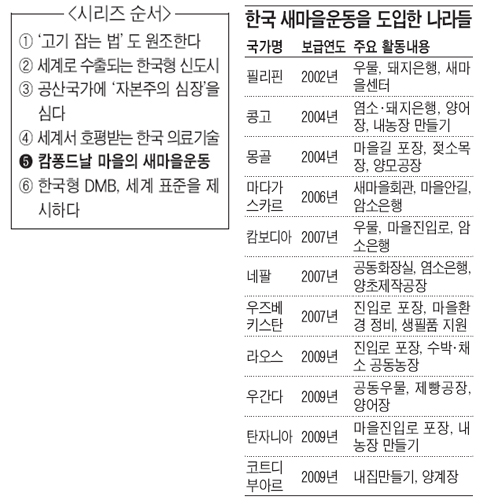

이제 한국에선 수명을 다한 것처럼 보였던 새마을운동이 캄보디아뿐 아니라 몽골·네팔·라오스·미얀마·우간다·콩고 등으로 확산되고 있다.

세계에서 가장 가난한 국가들에 수출돼 제2, 제3의 기적을 만들고 있다. 학교나 도로, 병원 등을 지어주는 외국식 원조와 달리 정신개조를 강조하는 한국식 새마을운동이 패배의식과 타성에 젖은 빈국 국민들에게 변화를 일으키고 있다. 지난해 한국에서 1주일간 새마을 지도자교육을 받고 돌아온 캄퐁트날 마을주민 염 사본(53)씨는 "근면·자조·협동을 강조하는 새마을정신과 한국의 발전 모습에 깊은 인상을 받았다"며 "새마을운동이 우리 마을과 캄보디아에 희망이 될 것"이라고 말했다.